未来のラーメンはこうなる!?3Dプリンターで出来たラーメンが万博で展示

専門雑誌が発行されたり、有名店を一堂に集めたイベントが開催されたりと、今や国民食となったラーメン。

今日は、そんなみんな大好きなラーメンの「未来の形」をご紹介いたします。

意外なもので作ったラーメン

昨年開催された大阪・関西万博。その特別パビリオンで山形大学工学部の古川英光教授らがあるラーメンを展示、提供しました。

そのラーメンは、米粉から3次元(3D)フードプリンターで作った麺、『ダブル縮れ麺』を用いた“未来型ラーメン”。

古川教授の研究チームは、将来の食糧危機を見据え、さまざまな食品を冷凍粉砕してゲルやパウダーに変化させ、栄養やおいしさを含んだまま長期保存できる技術を開発し、3Dプリンターを利用して食品や料理として再現する研究を行っています。

このラーメンは同じ大阪府に本社を構える不二製油が主催するフォーラム「あたらしい“食”の境界線」の一環で展示、提供され、同社の油脂とたん白を組み合わせて「満足感」をつくる技術を用いたスープ「MIRACORE」を使用しているとのことです。なお、会場での試食は計80人で、来場者による試食アンケートでは「良い食感」などの感想を得たそうです。

3Dプリンターで食品が作れる時代に

少し前まで、3Dプリンターといえばフィギュアやスマホのケースなどを製作するのが一般的でした。しかし、今やついに3Dプリンターで食品が作れる時代に突入しようとしているのかもしれません。徐々に浸透してきているとはいえ、まさか3Dプリンターでラーメン(しかも器でなく中身のほう)が作れる時代になろうとは…。驚きですね!

そして、その披露の場が世界中の最新技術が集まる万博というのも、ワクワクします。

3Dプリンターが未来の技術だった時代から、フィギュアやスマホのケースが自分で作れるようになり、今度は食べ物が作れるようになりました。果たして未来の3Dプリンターの技術では、何が作れるようになるのでしょうか?今から楽しみで仕方ありません。

出典

ニュースイッチ 『万博で実証展示、“未来のラーメン”が面白い…3Dプリンターで独自食感』(2025年09月04日付2026年1月7日閲覧)

産経ニュース『3Dプリンターによる「未来の食」大阪から 光る明石焼き、未来型ラーメン…万博にも出展』(2025/11/10付,2026年1月8日閲覧)

車の技術はここまで進化した!自動車メーカー各社の最新技術を紹介!

「ジャパンモビリティショー(以下JMS)2025」が10月30日-11月9日に東京・有明の東京ビッグサイトで開催されました。このJMSは、自動車の展示にとどまらず、未来の暮らしや文化、ビジネスまでを包括的に体験できるのが特徴です。いわば、「未来の展示会」と言ったところでしょうか。今回は、そんなJMSで展示された、自動車メーカー各社の最新技術をご紹介します!

トヨタ 走行も、燃費も、あきらめない

1997年に世界で初めての量産HV(ハイブリッドカー)「プリウス」の生産を始めたトヨタ。以来、レクサスも含めてほぼ全車種にHV搭載車を設定しています。そして、2025年5月には主力車種「カローラ」の、スポーツ多目的車(SUV)「カローラクロス」をHV仕様のみに設定しました。新型カローラクロスは総排気量1800cc級の新型ハイブリッドシステムを採用し、モーターの出力を向上。これにより滑らかな走行と燃費性能を両立しています。

日産 独自のハイブリットシステムがパワーアップ

日産自動車は独自のハイブリッドシステム「e―POWER」の第3世代版を投入しました。これにより燃費性能を第1世代比で20%向上し、コストは同20%削減しました。この性能が上がった「e―POWER」は、今年度に米国で発売するSUV「ローグ」、日本で刷新する大型ミニバン「エルグランド」にも展開されるそうです。

ここまで見てきたように、トヨタも日産もハイブリッド車の燃費性能を伸ばし、より遠くへ、そしてより快適に車での外出ができるように性能を向上させているように思います。しかし、注目はハイブリッドだけではありません。

ホンダ 軽乗用EV(電気自動車)の発売と燃料電池の性能強化

ホンダは2車種目の軽EV「N―ONEe:(エヌワンイー)」を発売しました。航続距離は295キロメートル(WLTCモード)と軽EVの中では最長という素晴らしい記録です。また、燃料電池車も手掛けるホンダは、現行比で製造コストを半減し、耐久性を2倍以上に向上した次世代のFCモジュールを開発し、燃料電池自体の性能も向上させました。この新型電池は27年度の量産を予定しているそうです。

自動車の進化にはワクワクする

どんどん進化し、環境に優しくなっている新型の自動車。果たしてこの先、どのような進化をしていくのか。

楽しみで仕方ありません。

出典

ニュースイッチ 2025年10月17日付 2026年1月6日閲覧

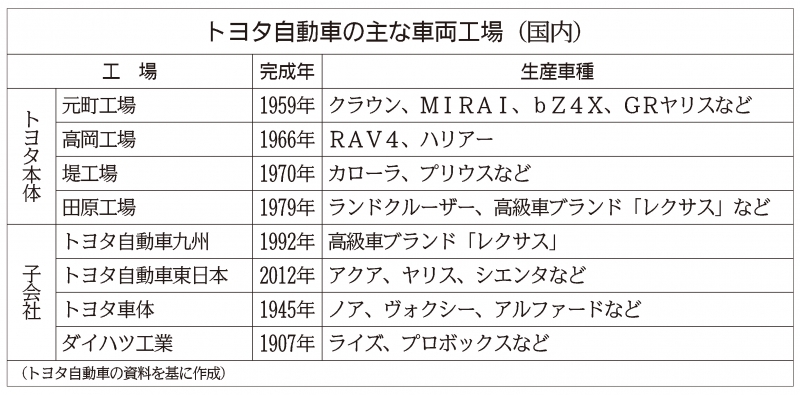

トヨタ 国内に14年ぶりに新工場建設

300万台体制、供給網維持

トヨタ自動車が本拠地の愛知 県豊田市に、新工場を建設すると発表しました。国内で新工場を作るのはなんと14年ぶり。既存工場が古くなっていく中、新工場に車の生産を移管しながら、既存工場の修復や建て替えを進めると見られています。

県豊田市に、新工場を建設すると発表しました。国内で新工場を作るのはなんと14年ぶり。既存工場が古くなっていく中、新工場に車の生産を移管しながら、既存工場の修復や建て替えを進めると見られています。

国内の車両工場新設は2011年のセントラル自動車(現トヨタ自動車東日本)の宮城工場(宮城県大衡村)以来で、新工場は機械設備を生産する貞宝工場(愛知県豊田市)の近隣の見通しで、30年代初頭にも稼働する計画だそうです。

トヨタの国内の工場はグループの関連工場を含め、14工場・28ライン。ここ数年はアメリカに車載電池工場の建設や、電気自動車(EV)生産工場、中国・上海に高級車ブランド「レクサス」の工場新設するなど、海外向けの製品に力を入れてきたのもあって、ここにきての国内新工場建設は国内の需要とトヨタが掲げる「国内生産300万台体制」を満たすための足掛かりになるかもしれません。

東日本大震災後の12年以降で見ると、国内生産が暦年・年度ともに300万台を割り込んだのは20―22年の3年間で、(理由は新型コロナウイルス感染症と半導体不足で、この3年間以外は堅持しています。)それを実現できているのもトヨタ最大の強みである長年築き上げた国内の強靱(きょうじん)な供給網あってこそですね。

コロナ禍、自動車の関税措置、円安による輸入コスト増、労働力減少など、日本のモノづくりを取り巻く環境は厳しさを増しています。

その中でもトヨタは工場新設に踏み切りました。製造業の工場は雇用を生み、雇用が生まれれば地域経済が潤います。この新工場建設には期待がかかりますが、こうした流れが同業他社や他業界に広がっていくとよいですね。

出典 ニュースイッチ (2025年08月19日付 2026年1月5日閲覧)

産業用ロボットの活躍

産業用ロボットは人手不足と言われている製造業にとって欠かせない存在となってきています。

Wikipediaによると年間で世界で約40万台もの産業用ロボットが製造されているようです。

日本のものづくり、製造業では人材不足や後継者不在などの問題が指摘されています。

こうした人手不足を解消するのに産業用ロボットが活用されてきています。

また、人で行うと危険が想定される作業等においても産業用ロボットが重宝されると考えられます。

IoT(Internet of Things)モノのインターネットの普及においてAIの技術の実装とともに産業用ロボットの可能性は膨らんでいくと考えられます。

最近ではChatGPTなどのいわゆる「汎用AI」の普及と期待が騒がれています。

一方で、産業用ロボットには「特化型AI」が活用されているのではないかと考えます。

AIに詳しい専門家によると、AIの基盤技術はものづくりと非常に相性が良いとのことです。

課題や危険性の問題の改善・解決の取り組みとともにAI技術の今後の進化・行方に注目です。

産業用ロボットについて

「産業用ロボット(industrial robot)とは、人間の代わりに、工場での組み立てなどの作業を行う機械装置(ロボット)です。

産業ロボットとも言います。

概要

厳密にはティーチングプレイバックという方法で動作する産業用の機械を指します。

しかし、最近では人間の代わりに作業をする機械としての役割が重視されることから、

ある程度自律的に動作する人間の腕に似た部分を有する機械として解釈されるのが一般的です。

また、国際標準化機構(ISO)は「3軸以上の自由度を持つ、自動制御、プログラム可能なマニピュレーター」と定義しています。

主に自動車や電子部品を生産する工場の現場で使用されています。

例えば自動車の生産工場で使われるロボットの場合、スポット溶接を行うロボット、ボディ塗装を行うロボット、

部品取り付けを行うロボットが多く見られます。

人間が作業を行う場合、決められた動作を繰り返したり、重量物の運搬を必要としたり、

霧散している塗料を吸い込んだりする危険性など、肉体的・精神的負担の大きい労働環境である場合が多いです。

このような環境での作業時、労働者への大きな負荷から作業ミスを誘発する恐れもあり、品質安定の面からもロボットが用いられます。

また、労働者の賃金が高い国で工場を維持するために、工場全体をロボット化して、

最低限の要員のみで運営している事例も存在します。

このような工場の自動化をファクトリーオートメーション(FA)と呼びます。」

(「」、産業用ロボット Wikipediaより引用)

2025年5月中旬時点での状況

2025年5月14日から米中の追加関税が双方115%引き下げが決まる

2025年中旬執筆現在、米中の追加関税が90日間、双方115%引き下げが決まったことが報じられています。

これによって2025年5月14日から90日間、米国が中国にかける関税が30%に、中国が米国にかける関税が10%になりました。

米中の貿易摩擦が当面緩和されていくものと見込まれ株価は若干落ち着いていきているようです。

米国政府は、ボーイング社の民間航空機の部品、部品供給網に関する経済安全保障上の懸念がないか

調査を開始していることが報じられています。

基本的には、航空機の最終製品を納品し、その価格を決定して販売するボーイング社が、

適切に価格転嫁をし、米国内の企業としてしっかり利益を確保できていればよいのではないかと考えますが、

直近の2024年の通期で1.8兆円の赤字を計上しており経営が厳しくなっているようです。

こうした経営状況の改善のため、ボーイング社自社だけではなく、

米国内の製造業回帰を期しているトランプ政権も動き始めたものと考えられます。

米ボーイング社の航空機のパーツ・部品には日本の製造メーカーの製品も30%程度採用されている機種もあると言われています。

米国内へ製造業の回帰を望んでいるトランプ政権の政策には今後も注視していく必要があります。

米国内の直近のインフレ率は2%弱ほどとなっています。

米連邦準備理事会FRBが指定している2%の米国内インフレ率を未だに上回っている状況です。

FRBの議長は金利の引き下げには2025年5月中旬執筆時点で慎重になっているようです。

一方、日本国内の最新のインフレ率は、2025年4月時点では、コアCPI(生鮮食品を除く総合指数)で前年比2.6%上昇となっています。

総合指数は前年比3.2%上昇していて、2024年度の1年間では2.7%上昇しています。

インフレの要因の1つとしてまず考えられるのは、ロシアとウクライナの戦争の影響です。

ロシアやウクライナから世界に供給されていた原油などのエネルギーや、食料や原材料の供給が途絶え、

それらの価格が上昇しているものと考えられます。

エネルギー資源を輸入に頼っている日本はこうした国際情勢の影響を受けると考えられます。

軌道修正を迫られているトランプ関税

2025年4月30日、米国のトランプ大統領は

米国内で自動車の車両を生産するすべてのメーカーを対象として、

自動車部品への追加関税の負担軽減措置を発表しました。

自動車製造業は日本経済・ものづくりにとっても最も重要な分野です。

米国内で自動車を製造している日本のメーカーにも負担軽減措置の恩恵が受けられる模様です。

ただトランプ関税は未だ未知数で5月以降実際にどうなっていくか予断が許されないと考えられます。

トランプ大統領の関税政策に対応しようと供給網の再編を工夫してきた製造メーカーは数多くあると考えます。

しかし、2025年4月初旬に発表したトランプ大統領の当初の相互関税は非常に大胆で、

それらのメーカー側の予測をはるかに上回る国々への対象・高税率でした。

市場はこれによって混乱状態で値動きが荒れました。

特に危機感をもって指摘されたのは関税による経済への悪影響、インフレ懸念と米国の株安・債券安・ドル安のトリプル安の同時進行などでした。

トランプ政権は事態の深刻化を回避するために関税措置の延期・税率の見直しと、

各国との交渉を今後進展させていく意向のようです。

短期的な視点だけではなく、中・長期的な視点での供給網再考が求められそうです。

米国政府は貿易赤字の解消や改善、

米国内での製造業の再興を期して政策を模索していくと考えられます。

2025年4月末では、造船事業の再興を日米・米韓で協力していきたい意向であることが判明しています。

造船業は2025年現在、中国が圧倒的な規模を誇っています。

米国は造船業の技術の立て直しを図っていきたい意向のようです。

製造の根を再び米国内に取り戻すことは想定以上に現実として難しい側面も現れてきているようです。

米大手ITテックメーカーは高品質で価格の抑えられた製品を世界各地の生産メーカー・拠点から調達し、

かつ安く組み立てられる国で組み立てて米国内に仕入れて米国内で先端製品を発売してきています。

これを米トランプ政権の望ましいとされる供給網で製造していくことは、簡単ではないとも考えられます。

TSMCの米国内・台湾での先端半導体の生産計画と今後の見通し

TSMCは2025年以降に米国アリゾナ州に3つの先端半導体工場を新設していく計画であるといいます。

2025年中には4nm回路設計の先端半導体をそのうちの第1工場で量産予定となっています。

2028年中に第2工場では3nm・2nm回路設計の先端半導体の生産を開始する予定です。

2030年末頃までには第3工場で2nm・それ以上微細な回路設計の先端半導体の生産を開始する予定となっています。

米国政府はバイデン政権の頃から米国内での先端半導体の製造誘致の方針で政策が進められています。

現トランプ米国大統領もTSMCに米国内での先端半導体の投資、製造拠点を設けるよう働きかけているようです。

TSMCはそれでも現在のところ最先端半導体チップの製造は台湾で生産を優先しています。

台湾の生産拠点では2022年頃から3nmプロセス回路設計の半導体製品がすでに量産されています。

3nm回路設計の半導体チップの次世代は2nm回路設計の先端半導体であるとされています。

TSMCは2025年後半にはこの2nm回路設計の半導体製品を生産開始すると言われています。

そして2026年には1.6nmの回路設計の最先端半導体をこれも台湾の製造拠点で生産開始するスケジュールとなっています。

2025年になってから1月に2期目の現トランプ大統領が就任され、

その後、4月に大胆な関税政策を繰り出したり一部を免除・延期したりなどして市場が混乱しました。

2025年4月中旬以降では経済の専門家や企業の経営者や有識者の方々が様々な分析や持論を展開しています。

それだけトランプ大統領の関税政策は衝撃的な内容であったようです。

エヌビディアのジョンスン・ファンCEOは、エヌビディアの半導体製品製造は今後、

米国内でのTSMCの先端半導体の生産拠点でも賄われていくことが予測され、

トランプ関税への対応は可能ではないかという見通しを語っているようです。

ただAppleに関しては、世界最先端半導体(微細化・かつ高性能化された半導体チップ)を設計し

TSMCの台湾の生産拠点に製造を委託して、最先端チップを搭載した製品をリリースしてきているため、

今後のトランプ大統領の関税政策の影響を受ける可能性がまだあるかもしれません。

トランプ相互関税の衝撃

2025年4月執筆現在、世界の市場がトランプ大統領が発動を決めた相互関税によって衝撃を受けています。

日本国内でも2025年4月、日経平均株価が大きく値下がりをしています。

市場の動揺がおさまるのか心配されています。

中国だけでなく、中国一極集中を回避するために供給網再編が進み、安くて高品質な工業製品を製造し、

輸出で稼いでいるアジア・東南アジアも関税の狙い撃ちを受ける可能性もあります。

2025年4月上旬、ベトナムはいち早く対米関税をゼロにしていく用意があるとトランプ大統領に書簡で伝達をして、

相互関税の発動の当面の延期を提案したといいます。

日本の石破首相もトランプ大統領と対策をパッケージで準備をした上で電話で会談したい旨をコメントしています。

石破首相はトランプ関税を「国難」とも呼んで対策・対応に当たりたい意向のようです。

自動車の製造・輸出で稼ぐ日本の製造業は難しいかじ取りを迫られていきそうです。

日本に対しても24%の相互関税を課すとトランプ大統領は2025年4月上旬に発表しました。

しかし数日後の4月中に、市場の混乱を考慮したのか、10%の追加関税が発動したものの、

中国以外の国へのそれ以上の追加関税はトランプ大統領の指示で90日間の相互関税の発動が延期されました。

トランプ政権の相互関税は、

米国の貿易赤字額を解消し、米国内に投資と雇用を呼び込むことを目的としたものとされていますが、

計算式が非関税障壁を厳密に算出したものではなく、しかも単純すぎると批判されています。

鉄鋼・アルミ、自動車への高関税を発動させたトランプ大統領は、

貿易赤字の大きい国だけでなく世界各国に相互関税と称した関税を課す決断をしています。

日本にとって米国は最大の輸出相手国です。

相互関税の影響は大きくなる可能性があります。

トランプ大統領が2期目の就任を果たした後、石破首相は対米投資の計画を準備して日米首脳会談を行いました。

そこで石破首相は、日本が対米投資額を1兆ドル規模に拡大していきたいと表明しました。

その2か月後にはトランプ大統領は高い関税を課す大胆な政策を表明してしまいました。

対米投資・貿易の今後を懸命に考えた石破首相は一度は持ちかけた対米投資の今後の計画は維持するのか、

トランプ関税への今後の実際の対策・対処法ももちろん緊急に再考する必要に迫られていくのではないかと考えられます。

裾野が広がる生成AI関連の技術・進歩

米エヌビディア、年に1回のペースで先端AI半導体を発表すると公表

米エヌビディアのジェンスン・ファンCEOは2025年3月、

AI向けのGPU半導体製品を1年に1回のペースで発表していく計画であることを表明しました。

AI関連の先端半導体チップの進化が今後数年は間違いなく止まらないことを示していると考えられます。

生成AIは米国のオープンAIのChatGPTや中国のDeepSeekなどが爆発的に普及しました。

生成AIは画像や動画、音声などの生成AIや、

音楽やコード、テキストなどの生成AIなどもリリースされています。

会話型の生成AIなどもあります。

それぞれの活用法に適応したアプリがあり、目的の用途に合った生成AIアプリの活用が進んできている模様です。

米AppleのApple Intelligence(アップル・インテリジェンス)

Apple独自のAIサービスApple Intelligenceのサービスが日本語圏でも2025年の4月中に開始されると言われています。

これに合わせてAppleもAppleもAppleのPC製品であるMacやiPhone、iPad Pro・iPad Air・iPad miniなどの新製品に、

Apple Intelligence対応チップを搭載した製品を販売しています。

ただ、無印のiPadの新製品はApple Intelligence非対応の機種となっています。

しかし、ChatGPTなどWeb上で利用が可能なサービスもあります。

Apple Intelligenceの機能を通してChatGPTを活用することもできるようになりますが、

Web上でテキスト生成などのChatGPTを利用することもできますので、

Apple Intelligence非対応機種でも生成AIの一定の活用は可能であると考えられます。

Goolgeの生成AI、Gemini(ジェミニ)にも期待

GoogleがリリースしたGeminiというマルチモーダル生成AIも注目されています。

マルチモーダル生成AIとは、テキスト・画像・音声・動画・センサー情報など

複数かつ異なるデータの種類から多様な情報を収集しそれらを同時に処理できる生成AIです。

マルチモーダル生成AIは米オープンAIや中国のDeepSeekなどからもリリースされているといいます。

グーグル検索を通しても2025年3月執筆現在、GoogleのGemini(AI)による検索情報の要約や参考文献(情報)が検索ページ上部に表示されたりもしています。

現段階では試験提供というかたちです。

止まらないSoC(システム・オン・チップ)の進化

半導体製品の微細化を進められているTSMCなどの先端半導体製品受託製造メーカーは好業績を維持しています。

2025年3月、米Appleは自社設計したM4チップを搭載したMacBook Airを発表、発売しました。

他にもハイエンド向けにM4 Max 、M3 Ultraチップを搭載したデスクトップPCであるMac Studioも発表、発売しています。

M3は3nmプロセス回路設計の第1世代のチップで、

M4は3nmプロセス回路設計の第2世代のチップです。

ただM4チップシリーズはNPU(ニューラル・プロセッシング・ユニット)性能が38TOPSと、

M3世代の18TOPSよりも特に理論値として端末側のAIの処理の高速化する性能がさらに優れているといいます。

NPU性能のテコ入れを強調したのは米MicrosoftのSurface(サーフェス)シリーズに、

米クアルコム設計のSnapdragon(スナップドラゴン)X plus、X eliteという

SoC(システム・オン・チップ)が採用されて発表されてからであると考えられます。

一方のAppleも自社設計のMチップシリーズにニューラルエンジンを採用して意識して着々と性能の進化を目指した開発を進めています。

米クアルコム設計のSnapdragonはもともとAndroidスマホ搭載向けのSoCとして開発が進められていました。

米Appleも、iPhoneやiPadシリーズ搭載向けに自社設計してきた半導体チップ製造技術を

AppleシリコンのMチップシリーズとしてMac製品やiPad Pro ・iPad Air製品に採用して大幅な処理性能や速度を改善しました。

Microsoftもその技術の応用の手法・発想から刺激を受けたからなのか、

スマホの頭脳として働いてきたクアルコム設計のチップをPC製品向けに新たに開発・製造を果たして採用しました。

生成AI向けの先端半導体である米エヌビディア設計のGPU(グラフィック・プロセッシング・ユニット)も巨額の投資で

米ITテック大手の自社生成AIのデータセンターに採用されていく模様です。

スマホやタブレット端末、PCなどのIT機器を通してこれからAIサービスが本格的に利用が普及していくと考えられます。

優れた自社設計のSoCを製造可能であるITテック大手のデバイス(スマホなど)は今後もAIサービスの流れに乗って、

相当な好業績を狙っていくものと考えられます。

県豊田市に、新工場を建設すると発表しました。国内で新工場を作るのはなんと14年ぶり。既存工場が古くなっていく中、新工場に車の生産を移管しながら、既存工場の修復や建て替えを進めると見られています。

県豊田市に、新工場を建設すると発表しました。国内で新工場を作るのはなんと14年ぶり。既存工場が古くなっていく中、新工場に車の生産を移管しながら、既存工場の修復や建て替えを進めると見られています。